厚生労働省関係

「全国安全週間」 7月1日~7月7日

厚生労働省では、7月1日から7日までを「全国安全週間」、6月1日から30日までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施します。

令和6年度の「全国安全週間」スローガン

危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全

3月は「自殺対策強化月間」です

厚生労働省は、3月を「自殺対策強化月間」として、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。

自殺対策強化月間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主に中高年層やこども・若者に向けて、ポスターや動画による相談の呼びかけなど集中的な啓発活動を実施します。

詳しくは→ 厚生労働省

9月10日から16日は「自殺予防週間」です

毎年9月10日から9月16日の「自殺予防週間」において、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。

相談窓口、ゲートキーパー、自殺対策の取り組みなどの情報をわかりやすくまとめたサイト「まもろうよ こころ」を公開しています。

詳しくは→ 厚生労働省

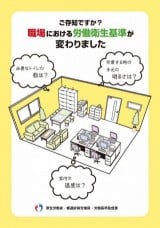

職場における労働衛生基準が改正されました

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」の策定について

厚生労働省は、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(通称:エイジフレンドリーガイドライン)を公表します。

ガイドラインは、高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。

■ガイドラインのポイント

●事業者に求められる取組

高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める。

【具体的な取組】

(1)安全衛生管理体制の確立等

(2)職場環境の改善

(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

(5)安全衛生教育

ガイドラインは、高年齢労働者の就労が一層進み、労働災害による休業4日以上の死傷者のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加すると見込まれる中、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。

■ガイドラインのポイント

●事業者に求められる取組

高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国や関係団体等による支援も活用して、法令で義務付けられているものに必ず取り組むことに加えて、実施可能な高齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むよう努める。

【具体的な取組】

(1)安全衛生管理体制の確立等

(2)職場環境の改善

(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

(4)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

(5)安全衛生教育

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」について

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の運用を開始しました。

この入力支援サービスは、所轄労働基準監督署に申請または届出を行う場合に使用する様式を、インターネットを利用して作成するサービスです。

入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力を省略でき、事前の申請や登録は不要です。

*本サービスでは、申請や届出のオンライン申請はできません。

本サービスで作成した帳票は、必ず印刷し、所轄の労働基準監督署に提出してください。

[対応している届け出・申請]

・労働者死傷病報告

・定期健康診断結果報告書

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

・労働者死傷病報告

・定期健康診断結果報告書

・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

依存症の理解を深める普及啓発事業を実施します

厚生労働省は、依存症に関する偏見、差別を解消し、依存症者や家族に対する適切な治療・支援につながる行動変容を促すことを目的として、依存症の理解を深めるための普及啓発事業を実施します。

アルコール・薬物・ギャンブルなどの依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復可能な疾患です。その一方で、依存症に関する正しい知識と理解が得られていない上、依存症への偏見、差別もあり、依存症の方やその家族が適切な治療や支援に結びついていないという課題があります。

こうした課題の解決に向けて、イベントやSNSを活用し情報を発信をしています。特設ページも開設しており、同ページでは、イベントの詳細な情報や依存症を知るきっかけとなる漫画も配信しています。

アルコール・薬物・ギャンブルなどの依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復可能な疾患です。その一方で、依存症に関する正しい知識と理解が得られていない上、依存症への偏見、差別もあり、依存症の方やその家族が適切な治療や支援に結びついていないという課題があります。

こうした課題の解決に向けて、イベントやSNSを活用し情報を発信をしています。特設ページも開設しており、同ページでは、イベントの詳細な情報や依存症を知るきっかけとなる漫画も配信しています。

製造業における外国人労働者に対する安全衛生教育の推進について

現在、製造業では、経験年数の少ない未熟練労働者が被災する労働災害が多発することに加え、外国人労働者の人数が増加していることから、厚生労働省委託事業により、「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(外国語教材(英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語))が作成されました。

詳しくはこちら→

※外国語教材については、編集作業における事情のため、PDFファイルのみ公開

安全衛生教育及び研修の推進について新旧対照表 (4460KB) |